Une journée avec des vendangeurs - récit au cœur des vignes

Publié le 30 octobre 2025

On ne se rend pas compte de la vie des gens quand on est dans notre monde : de leurs difficultés financières, de ce qu’ils ont traversé. Ici, on le découvre. La vigne, c’est dur. Ensemble, on va la vivre.

Philippe-Josserand, dit Joss, 70 ans, vendangeur

_ « Vous avez bien bossé hier, bravo, on a bien avancé ! » tonne JUVENAL dans la cour du chai. Massif et joyeux, ancien représentant du personnel. A l'année, il s'occupe du travail commercial et de l'administration du domaine et lors des vendanges il a ce soin de souder les équipes avant le départ au charbon.

Une clameur approbative monte du groupe, une cinquantaine de vendangeurs, prêts à se mettre au travail. La nuit de sommeil a réparé les muscles et regonflé les esprits. Ils repartent dans le rythme, la tête encore un peu dans l’oreiller. Le café est distribué.

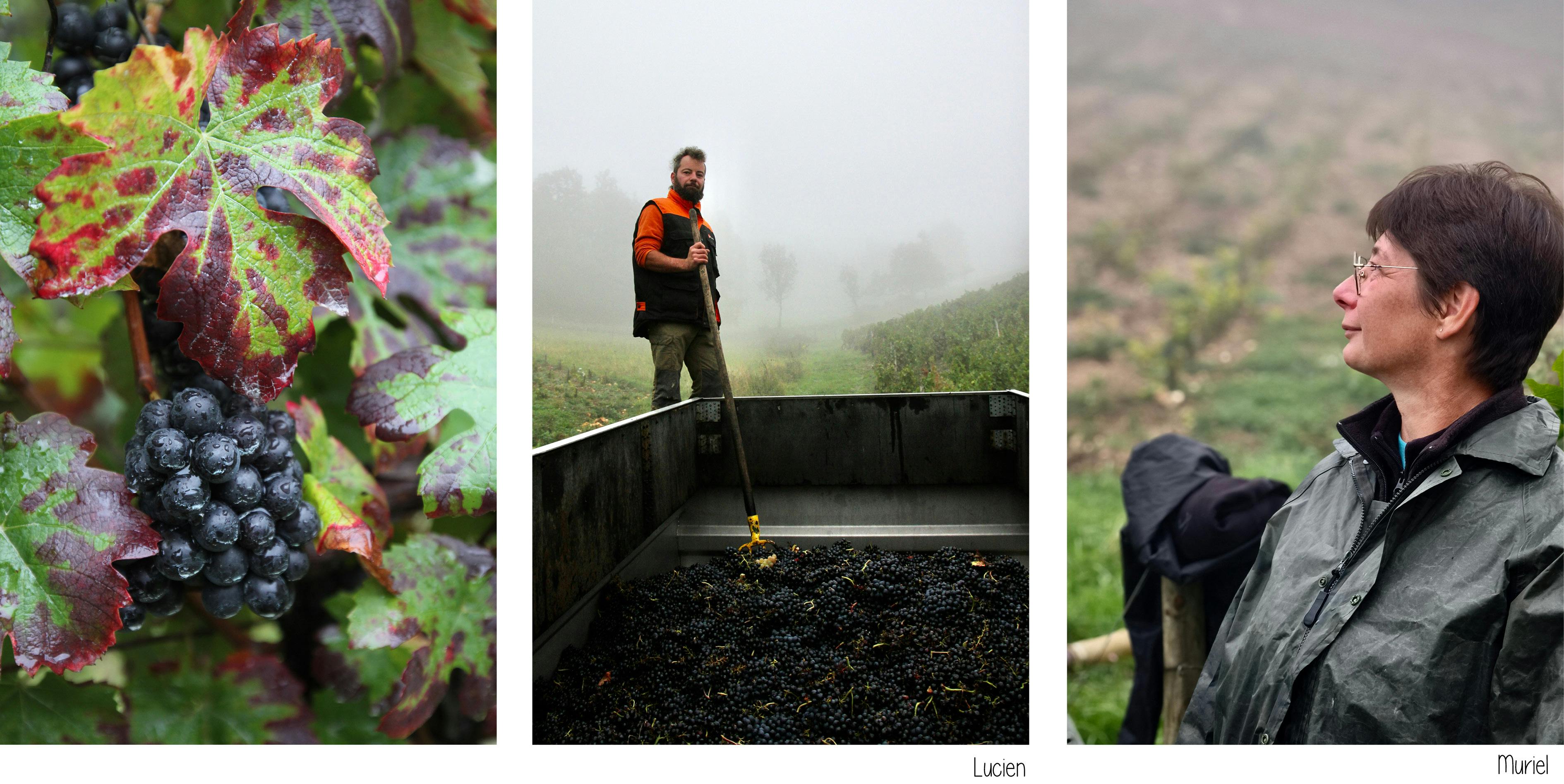

_ « Aujourd’hui, nous allons sur une parcelle en pente, ça va nous réveiller ! » lance MURIEL, en charge de l’organisation et de la planification des vendanges.

6h45 du matin, 24 septembre 2025 dans le petit village de Poncieux. À 500 m d’altitude, perché dans les élégantes collines de l’Ain, en contrefort du Jura, cette terre escarpée argilo-calcaire abrite forêts, élevage de vaches Salers et vignes de Gamay. On y cultive et vinifie le Bugey Cerdon, un vin mousseux rosé. Produit sur seulement dix communes dans le Bugey, c’est une AOP et une boisson festive qui porte en elle les prémices de la vie montagnarde mêlée à la douceur de la plaine.

On fait la queue pour récupérer son matériel : une paire de gants et un sécateur. Certains ont leurs habitudes : « donne-moi le 37, s’il te plaît ! Je m’y suis fait ! » Muriel les distribue en cochant leur numéro en face de chaque vendangeur présent. Dixième jour de coupe au domaine de Daniel Boccard. Ils viennent d’horizons très divers, de 17 à 70 ans, chaussés de bottes pour la plupart, de K-way et casquettes vissées sur la tête. Certains visages sont creusés par la vie. La fatigue pèse dans tous les membres après tant de jours passés dans les vignes. Ici les heures s’allongent, les corps encaissent au-delà de ce que l’on pense possible : les douleurs harassantes, le froid mordant et l’humidité, les doigts endoloris, les épaules meurtries, le dos coupé en deux. Pourtant, une motivation communicative s’élève du groupe. Tous savent pourquoi ils sont ici. Et pourquoi, chaque année, ils reviennent.

distribution des sécateurs et administratif

Après le débrief de la journée, on s’entasse dans les camionnettes. Des bancs fabriqués avec des planches en bois permettent de se serrer et de s’accrocher. Il fait encore nuit, les corps ne sont que des ombres qui rebondissent sur les routes escarpées. Quelques sourires sont échangés. Philippe Josserand, dit JOSS, est au volant. 70 ans, c’est le doyen. Il vit sa dernière année de vendanges. Béret vert fixé sur des yeux bleus pétillants de malice et de vitalité, il a la taquinerie facile pour accueillir. Lui et « son groupe » viennent du village d’à côté, à 25 km de là !

Ça fait dix ans qu’il vient vendanger pour Daniel Boccard, depuis sa retraite : « Tu vois, les vendanges, c’est le reflet d’un panel de la société. On ne se rend pas compte de la vie des gens quand on est dans notre monde : de leurs difficultés financières, de ce qu’ils ont traversé. Ici, on le découvre. Moi, je travaillais dans les abattoirs avant. Avant qu’ils ne disparaissent tous. À côté de toi, c’est Georges, dit JOJO l’Albanais. Ça fait deux, trois ans qu’il vient. »

Je regarde Jojo assis à côté de moi. Il me tend un visage ouvert, toute la communication dans un hochement de tête. Il y a une demi-heure, il était à vélo, grimpant la côte pour arriver jusqu’en haut du village.

« Il y en a qui arrivent du nord de la France, poursuit Joss, d’autres qui sont du coin, et ça fait un beau brassage. La vigne, c’est dur. Ensemble, on va la vivre. Et déjà, les conditions sont nouvelles ! La semaine dernière, on a eu 35 °C, et là, tu vois, on se caille ! » Le thermomètre indique 8 °C. Joss conduit dans ce flot de paroles puis se tait brusquement. Le jour s’est levé sans qu’on s’en aperçoive, dévoilant les vignes sur le versant d’une colline. Il se gare sur le bas-côté de la route, derrière les trois premiers Trafics. Il veille à ce que les tracteurs puissent avoir assez de place pour passer. Les chauffeurs ouvrent les battants arrière, les passagers sautent à terre et prennent le temps d’un regard sur la parcelle du jour. Une jolie côte. Les portes métalliques grincent et claquent dans un concert de bottes et d’agitation sur le bitume.

Dernière cigarette, on se distribue les contenants. Muriel rappelle les binômes des coupeurs et ils se répartissent dans les rangs : la journée commence. Ils remplissent leur seau de dix, douze litres qu’ils déverseront dans les hottes des porteurs. Ces derniers attendent d’entrer dans la danse devant la remorque disposée en bas du champ. Ils échangent des œillades entendues et observent la répartition. Ils prendront six coupeurs chacun et feront les allers-retours entre les vignes et la remorque. Soit à peu près quinze kilomètres par jour avec 60 kg sur le dos, charge qui, occasionnellement, pourra monter jusqu’à 80 kg.

répartition des binômes

Muriel et les porteurs

Un murmure s’élève. Les discussions ont commencé, elles sont douces, ténues, ponctuées des chants d’oiseaux et des coups secs des sécateurs. Les coupeurs ont disparu dans les feuillages, remontent patiemment la côte, cherchant les grappes dans la brume qui s’attarde.

Certains binômes sont silencieux, d’autres reprennent les discussions de la veille comme si elles avaient été laissées accrochées au piquet pour être remises le lendemain. On échange sur les parcours de vie, les enfants, l’école et les copains. Des banalités qui n’en sont pas. Des préoccupations quotidiennes, des projections où chacun essaie de faire de son mieux, cherche des repères. On attend une approbation dans l’écoute de l’autre. Et l’on s’étonne des décalages, des différences comme des similarités. On peut se dire, à travers les feuillages, se confier sur ce que peut-être on ne partagerait pas avec ses proches. On raconte, on pose des mots sur sa vie, ses rêves, ses fantasmes inavoués. La manière de voir le couple, la liberté dans les relations, les inquiétudes éducatives. Et les imaginaires se croisent, font leur chemin. Quand tout à coup une voix s’élève :

_ « PORTEUR ! » suivie d’un autre cri, plus haut : « PORTEUR ! »

Un puissant « J’ARRIVE ! » sonne d’une seule voix et les voilà qui entrent en scène à grandes enjambées.

THIERRY retraité hyperactif, est l’un d’eux.

_ « Ahhhhh ! On m’appelle ! Pas trop tôt ! » s’esclaffe-t-il en s’approchant des vignes. Immense sourire communicatif, des yeux curieux ouverts sur ses semblables, des mollets saillants, il est l’un des rares à porter un short ! Il se recule du rang après que les derniers grains ont rebondi dans sa hotte et prend la pose devant moi lorsque je lui demande pourquoi il a choisi d’être porteur : « J’ai besoin de me dépenser physiquement. Chaque saison, je me dis que je ne porterai pas, mais le petit jeune de cette année n’a pas tenu le coup ! » Il rit. « Je crois que j’aime ça, être porteur. On navigue entre les discussions des coupeurs et on découvre plein de gens différents. »

Thierry était professeur en production mécanique. Les coupeurs remontent le fil tandis que nous discutons. « À quarante ans, j’ai arrêté le rugby, il me fallait trouver une occupation. J’ai fait de la musique. Je suis comédien aussi, j’anime des fêtes dans les villages, en maison de retraite, on fait des gaufres maison, on danse... Si j’avais su que nous avions de la visite, j’aurais pris mon accordéon pour ce soir ! Y en a qui aiment bien, surtout les morceaux folk où tu peux frapper dans les mains ou avec les pieds. »

Je lui demande ce qu’il aime aux vendanges. « C’est la mixité ! C’est voir des gens que tu ne croiserais jamais autrement ! » Puis subitement, il tourne les talons, comme régi par une pendule intérieure, et remonte la pente pour rejoindre les coupeurs. Les porteurs décrivent un ballet de petites taches claires, dans un rythme à plusieurs temps. Ils traversent cette mer verte, le bord de leur hotte blanche renvoyant des reflets de soleil. Lorsque tout à coup, ils s’immobilisent. Une tête surgit de sous la surface des hautes vignes, puis deux, puis trois ombres noires lustrées de pluie émergent pour déverser précieusement le raisin d’un contenant à un autre. Thierry encaisse en pliant les jambes pour amortir la charge, puis inspecte l’avancée de la cueillette de ceux cachés dans les rangs étroits.

_ « Allez, donne-moi ton seau, Rémi ! »

REMI lève le nez de son labeur, presque surpris par l’invitation. Il a 23 ans, sourire lumineux, les yeux noirs et la barbe qui va avec, bien au chaud sous son bonnet en laine bleue. Il est en deuxième année d’études d’ingénierie en aéronautique. Après avoir vidé son seau, son visage apparaît par fragments derrière les feuillages des vignes. Ses réponses sont entrecoupées par le son des grappes coupées : « Les vendanges, je voulais les faire depuis longtemps, mais ça ne coïncidait pas avec la rentrée de mes études. Cette année, c’était la bonne ! C’est un monde nouveau pour moi. Il y a beaucoup de partage. Mais ce que j’aime, c’est que ça me vide la tête. Le travail manuel, c’est important. Tu fais et c’est tout. »

Rémi est venu avec son papa, PIERRE, qui voulait l’initier depuis longtemps aux vendanges. Pierre est un ancien de l’OFB et fait sa huitième campagne depuis sa retraite. « Ce qui me fait revenir ici, c’est la convivialité. Et puis, l’aspect pécuniaire entre en ligne de compte. On a de petites retraites et ça permet de compléter. Y en a qui font ça pendant un mois, de vignoble en vignoble. Mais ça fait loin, et quand on n’est pas logé, ça revient vite cher et fatiguant de faire les trajets. Physiquement, c’est dur, il y a un cap à passer au bout des trois jours. Le premier jour, tu as mal au dos, c’est terrible. Tu te lèves le matin, tu sens que ça tient et tu te dis : ouf ! On fait de bonnes rencontres aussi, on rigole bien et l’ambiance est agréable. »

Ils cueillent vite et les premiers coupeurs atteignent le haut de la ligne. Ils s’offrent un souffle, puis font le chemin inverse pour aider ceux qui sont encore à mi-chemin. D’autres fument. Les clameurs sont plus claires, plus distinctes.

Rémi et Pierre

Ça nous décentre d’être ici ! En fait, on se rend compte qu’on évolue dans des mondes très différents. Comprendre comment les gens voient les choses, en fonction de là où ils se trouvent.

Sarah - vendangeuse

SARAH et YONNA, vingt-cinq ans, ont des gouttes d’eau plein les lunettes et sont à l’inverse, plus silencieuses. Elles viennent d’avoir une discussion avec d’autres vendangeurs : « La violence banalisée exercée notamment sur les femmes, c’est un sujet qui fait partie de notre quotidien et que nous avons l’impression de partager en majorité avec notre entourage proche. Ça nous décentre d’être ici ! En fait, on se rend compte qu’on évolue dans des mondes très différents. C’est même super important de sortir de notre microcosme pour briser l’entre-soi. Comprendre comment les gens voient les choses, en fonction de là où ils se trouvent. »

Elles viennent de finir leur cinquième année d’études. Cousines et citadines, elles cherchaient à se faire des sous avant de trouver un boulot dans leur branche. Sarah achève des études en énergie mécanique décarbonée. Yonna en biologie-marketing. Elles ajoutent : « Une copine nous héberge. C’est elle qui nous a parlé du Domaine. C’est notre première expérience et Muriel a été super avec nous ! »

Ici, on mesure la générosité des vignerons. « On s’est senties accueillies. Le casse-croûte est offert à midi et ils ne comptent pas les bouteilles à la fin de la journée. Ils ne sont pas obligés de le faire. On est dehors, ça fait tellement de bien ! On peut passer du temps toutes les deux, on rit beaucoup. » Elles cueillent assises dans les cailloux et se laissent glisser sur les fesses afin de soulager leurs genoux. Les éclats de rire ne tardent pas à ressurgir.

Et ça revient comme une mélodie : GERVAIS et CHRISTIAN, une cinquantaine d’années, encore en activité. L’un métreur économiste pour la construction, l’autre mécanicien. « Les vendanges, c’est le travail dehors, qui permet de sortir de sa zone de confort, d’être en lien.» Ils prennent des vacances de leur boulot principal pour venir. « On ne verrait pas tout ce monde-là sinon. Ici, tous les milieux se confondent, presque tous les bords sont représentés. »

Sarah et Yonna

Christian et Thierry, amis d'enfance, retraités

Avec la fatigue, c’est trop facile de penser à la douleur, alors il nous faut des portes de sortie et le rire en est une.

Ismaël

EDOUARD aussi est venu avec son fils et son neveu qui ont 20 ans : « Qu’ils aient une expérience. Ici, on échange des contacts, des bons plans, mais pas seulement. On se raconte nos histoires de vie et on prend le temps d’écouter celles des autres. La joie de la rencontre, elle est vitale. »

Même si ce n’est pas vraiment dit, il y a un besoin de considérer l’individu et de se montrer en dehors des cases, des rôles sociaux attribués le reste de l’année. Et malgré tout, une recherche d’appartenance, de connexion à travers la comparaison. Parfois, cela passe par le silence. Quand le langage ne permet pas de se dire, ou quand on se sent à part, on se devine dans les mouvements de l’autre. Et lorsque l’on est nouvel arrivant, c’est un moyen pour s’intégrer socialement pour le reste de l’année dans le pays.

Les porteurs se taquinent et se tirent la bourre entre deux rangées. Ils encouragent les coupeurs, donnent le rythme, grapillent. ISMAËL est l’un d’eux. La trentaine, les yeux rieurs. De la chaleur à partager. Il flirte avec les mots, invente des histoires, charrie : « Moi, je ne m’extériorise pas d’habitude ! » À ces mots, les coupeurs éclatent de rire... « Bon, c’est vrai, au début, je les saoule ! Mais en vrai, je les accompagne. Avec la fatigue, c’est trop facile de penser à la douleur, alors il nous faut des portes de sortie et le rire en est une. Les vendanges, c’est la galère. Moi, je suis cariste. C’est très dur aussi physiquement. Mais ici, j’ai toujours hâte de revenir. Au travail, tu ne peux pas être aussi bout-en-train. Ici, c’est possible. Les gens me connaissent. On en rigole et ça nous soulage. »

TONIO passe à côté, plus doux, plus discret. Lui aussi prend des vacances pour venir : « Le porteur, il papillonne. On capte des bribes de conversation, mais on connaît très vite tous les prénoms. On est là pour encourager les coupeurs. Je ne viens vendanger qu’ici. Tu as vu le paysage ! C’est 50 % du plaisir. »

Il me demande si je suis allée voir Angèle. C’est la seule femme porteuse ici, et ça les impressionne. ANGELE, elle, évolue discrètement depuis ce matin. Elle fait son taf. Elle me voit derrière mon objectif. Elle s’arrête et me fixe. Elle immobilise le temps dans un sourire. Une immense douceur et de la fierté, le tout dans un regard perçant qui t’empêche de tricher. Plus tard dans la journée, elle m’explique que personne ne voulait qu’elle soit porteuse. « Ce n’est pas le rôle d’une fille. J’ai demandé qu’on me laisse essayer. J’y suis arrivée, alors j’ai pu continuer. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de filles porteuses ? C’est cool comme rôle. Tu découvres les personnes plus vite, dès qu’on a un coup de mou, on se serre les coudes. »

Elle vendange depuis dix ans et, depuis cinq ans, chez Daniel. « Le tout est d’être attentif à ne pas glisser, surtout quand c’est plein de cailloux et que c’est mouillé. Tu surveilles les seaux, tu fais attention au rythme et tu fais en sorte d’équilibrer ton groupe de coupeurs. Après, on peut se les échanger quand on passe sur un autre rang. »

Les porteurs s’éloignent à tour de rôle vers la benne. Ils montent l’échelle, lourds de leur butin. Dix barreaux les séparent d’un soulagement temporaire. Arrivés à hauteur, ils agrippent le rebord, lèvent un pied et se jettent tête en avant pour déverser leur hotte. Les raisins dégringolent dans un grand silence feutré. Une masse violette, rebondie, humide, tambourine sourdement, les grappes rebondissent et finissent leur course dans un amorti moelleux et sucré. Les plaisanteries restent au sol et attendent que les pieds rejoignent la terre ferme, que les mains lâchent le métal froid et luisant pour reprendre leur musique joyeuse et entraînante.

LUCIEN est en équilibre sur la balustrade. La trentaine, polaire orange et veste sans manches, il répartit avec une grande délicatesse les arrivages depuis le bout de sa fourche. Pas de mots et du sérieux au-dessus de la benne. Ses mains nouées sur le manche de bois et, silencieusement, il observe la danse concentrée des porteurs.

Lucien est lui-même vigneron sur un petit domaine : le Vignoble de Pellerin, avec son père et son frère. 6,3 hectares, 17 cépages différents dont certains oubliés. Il travaille des vins naturels (vinification sans intrants comme le sulfite) en biodynamie (un courant de l’agriculture biologique s’appuyant sur une pratique agricole la plus régénérative possible). Il a terminé ses vendanges depuis deux semaines et vient donner un coup de main aux équipes de Daniel Boccard.

Quand il y a eu des épisodes de gel et de grêle au printemps puis cet été, j’avais peur. La récolte peut être gâchée en une grêle. Ça m’abat pour eux.

Aurélie - Coupeuse

9 h. Les coupeurs redescendent en file et viennent se ranger dans les camions. On se répartit en deux groupes pour se rendre sur deux autres parcelles. J’accompagne BENEDICTE et AURELIE, elles ont entre 35 et 45 ans.

Bénédicte est animatrice environnement et cumule les saisons et les expériences de vendanges. Son rythme soutenu et dynamique lui vaut l’admiration de l’ensemble des vendangeurs. « Quand j’étais ado, j’allais vendanger dans le Beaujolais. Ce n’est pas la même ambiance : de grosses fêtes ! Ça m’allait à l’époque, mais maintenant j’ai envie de vendanges plus tranquilles ! Être dehors, vivre des conditions physiques dures durant lesquelles tu vas devoir te dépasser : j’aime ça ! »

Elle a l’allure des corps soumis à une activité sportive intense, en extérieur. Tout en muscles et tendue vers l’action. Son sourire raconte l’instant présent, vécu pleinement. Et la difficulté aussi : des boulots cumulés, des intermittences, du contact au terrain dépendant des aides publiques pour le déclenchement d’activités d’éducation populaire et de sensibilisation à l’environnement. Savoir jouer la carte de la diversité pour s’en sortir financièrement. « En ce moment, il y a moins de missions et je n’aime pas rien faire. C’est ma vision de la vie. Donc je suis venue faire les vendanges, et ça me fait le salaire du mois. »

Aurélie, de l’autre côté du rang, a découvert le travail de la vigne au mois de mai. « Je viens du village d’en dessous. Jusqu’à présent, j’étais seule dans les vignes pour plier et relever les baguettes sur les rangs. J’en avais besoin financièrement, mais je voulais aussi choisir les opportunités. J’ai démissionné d’un poste administratif. Les années passant, j’ai eu besoin de changement, de me servir de mes mains et d’être au contact de la nature. Mon métier n’avait plus de sens. Je voulais voir si j’étais capable de faire un travail physique. »

_ Et alors ? je demande.

_ Alors oui, c’est ok, répond-elle dans un sourire.

Aurélie me raconte ces cinq derniers mois de bifurcation. Elle ne sait pas encore si elle s’orientera dans le métier de la vigne, pour le moment, elle explore, entreprend aussi une formation en sophrologie. « Je ne veux plus être bête et disciplinée. Je me sens utile ici et j’aime ce que je fais. J’avais besoin de ce temps-là, je crois, et je découvre tout un univers. Tu te lèves très tôt le matin, tu es seule dans les vignes... et j’ai vu plein d’animaux ! Même un troupeau de chamois !!! mais aussi des papillons, des nids d’oiseaux dans les rangs. »

Elle attrape les grappes dans un geste mécanique et intégré. Approcher sa main, faire attention à sa partenaire sans la gêner dans sa progression, sectionner d’un geste assuré, ramener dans son seau et recommencer sans traîner.

Aurélie poursuit en nettoyant une grappe de quelques grains abîmés. « En plus, c’est une très belle année, il y a beaucoup de raisins. Ça fait trois ans qu’ils (les vignerons) n’en avaient pas vu autant et ça fait plaisir pour eux ! Je suis contente de récolter après avoir passé des heures de relevage (tailler et glisser la vigne entre les fils de fer pour faciliter la production et la récolte). Quand il y a eu des épisodes de gel et de grêle au printemps puis cet été, j’avais peur. La récolte peut être gâchée en une grêle. Ça m’abat pour eux. »

Des années avec et d’autres sans. Ils sont plusieurs à se souvenir des ciels magnifiques, les verts francs dégradés d’or dans les lumières du matin, la brume accrochée aux vignes et s’envolant dans la chaleur du jour. Et puis les années galères. Les pluies sans discontinuer, les raisins gorgés d’eau, de dépit et de rage. Et la dureté de s’acharner l’année suivante avec quasiment pas de récolte. « Ça nous fait mal au cœur de voir le gel, et passer à côté de certaines parcelles qui ne seront même pas vendangées. Il nous est arrivé de faire un rang, un seau ! »

Une empathie sincère pour les vignerons. Il ne s’agit pas simplement d’empocher son salaire. Un geste consciencieux, un partage des inquiétudes et des joies sans en porter les conséquences directement.

12 h 30. Les pensées sont dans les estomacs. Il faut finir le rang et l’heure du repas pourra sonner. Depuis une demi-heure déjà, les lèvres se crispent, les propos se font plus brefs, les blagues plus appuyées. Les secondes se ressentent comme des minutes sans fin. Je sens les gestes plus las, l’impatience de la pause palpable. Il n’est plus temps pour les questions. Ils sont installés sur le fil du temps et se laissent glisser jusqu’à attendre l’annonce. Quand enfin elle arrive, ils se laissent porter à son doux son dans le champ d’à côté où Juvénal installe le ravitaillement. D’énormes sandwiches, du choix pour les régimes de chacun. Et de petites attentions au cas par cas. Ils s’installent aux culs des camions, contre le tracteur, accoudés aux tables. Juvénal appelle pour le rab. Il sort les pommes, le fromage, les gâteaux et le café. Des groupes compacts se tiennent chaud et échangent. On va chercher les gobelets pour les autres.

Les cafés servis brûlants refroidissent en quelques mètres, juste suffisants pour réchauffer les doigts. Ils sont absorbés dans un élan. Les verres sont posés d’un geste vif, les miettes accrochées au col époussetées d’un revers de manche. Les mains se tendent vers le sol, attrapent les anses. Les corps se balancent pour hisser les hottes jusque sur les épaules. Un coup de genou pour caler l’ensemble et c’est parti.

pause de midi

Les ventres pleins délient les langues. Un joyeux babillage habille de brouhaha les pierres et les pieds des vignes. On parle de sexe, on s’envoie des vannes et les personnages que l’on s’invente prennent le dessus. Les pommettes rosies par la vie qui coule en soi. Les paroles décomplexées, mais sans déraper. On cherche les limites, elles ne sont pas les mêmes pour tous. Certains s'éloignent du groupe pour plus de tranquillité. On veille à conserver une ambiance de travail agréable et si ça va trop loin, on se le signifie directement. Quand ça n'a pas été possible, que la personne refuse d'écouter, Muriel et Juvénal sont catégoriques : ils se sont séparés de ceux qui insistaient ou qui cherchaient le conflit : « Il faut que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Ce n'est pas toujours facile à faire mais c'est indispensable et c'est notre rôle. »

Muriel fait le décompte : sept porteurs pour trente-neuf coupeurs. « Il faut de la mixité dans le groupe et faire en sorte d’en prendre soin. Il y a des habitués et d’autres qui se lancent pour la première fois ! Certains sont en situation de handicap, d'autres ont des douleurs physiques... Pour moi, ce n’est pas un problème que les rythmes soient différents, à condition d’arriver à un certain équilibre. Tant que chacun est précautionneux dans le travail, ça va. Le but, c’est de faire de son mieux et de progresser »

Avant le Covid, ils organisaient la journée en deux temps avec une vrai pause le midi. Ils se retrouvaient au restaurant que Muriel réservait pour l’occasion avec un menu spécifique. Mais tous ne pouvait pas se le permettre et ça créait des inégalités et de la distance. Après le Covid, ils se sont organisés autrement et on décidé de casser la croute dans les champs. « Ce n’est pas vraiment un repas » explique Juvénal. Cela leur permet d’arrêter la journée à 14h30. Un rythme qui leur convient mieux. Tant pour la vie de groupe que pour l’énergie déployée.» Ensuite, ils ont tout l’après-midi pour partager du temps ensemble ou rentrer chez eux se reposer. « Ce n’est déjà pas une activité facile alors si l’ambiance est pesante, c’est encore plus pénible et usant pour tout le monde.» Rajoute Muriel. « On crée des moments pour prendre le temps et apprendre à se connaître mieux. Il faut réussir à ce que les vendangeurs puissent s’entendre pendant le séjour. Ils vont passer douze à quinze jours ensemble ! Et c’est aussi important pour une coupe efficace.» Muriel et Juvénal construisent un environnement le plus humain possible. Une vision des rôle de logisticien et des ressources humaines incarnée par des valeurs qu'ils cherchent à faire vivre quotidiennement

Les benjamins de la saison ont dix-sept ans. TOM et PAUL sont nés en 2007. Ils sortent de la terminale. 1eres vendanges et premiers tafs. « C’est le seul qui nous accepte en tant que mineurs. C’est à faire dans sa vie, mais je ne pense pas recommencer. C’est quand même super dur ! Par contre, ça va nous faire des souvenirs. Il faut le faire au moins une fois ! Je demande à Paul ce qui le marque le plus. Il me répond sans hésiter et presque comme un cri : la liberté ! C’est dingue la liberté qu’on a au travail ici. On te fait confiance. Tu peux être comme tu veux, tant que tu fais le taf correctement. Personne ne t’impose une façon de faire. C’est à ta manière, à condition que ce soit bien fait. Ça me plait. Je n’avais jamais connu ça.»

Tom et Paul ne se mélangent pas trop aux autres. « Les vieux sont intrigués, mais nous, on ne veut pas gratter la curiosité. Je crois qu’on est surtout timides ! Ça fait une semaine qu’on est là, on se lève tôt et on a envie de dormir. On a quand même bien progressé depuis le premier jour. »

14h00. Les gestes se font plus rapides, c’est le dernier sprint avant 14h30. Ils se dépêchent de finir les rangs. Ils poussent leur seau qui pèse des tonnes. Entre deux déplacements, certains s’étirent en arrière comme si un simple mouvement allait effacer le tiraillement, décontracter les muscles et chasser l’inflammation qui guette. Les vendanges, c’est bien, à 14h30 ! Il reste trois lignes. Les plus courageux s’y jettent à corps perdus. Ça ou autre chose... autant y aller ! Enfin, la dernière grappe est ramassée ! Un grand et collectif soupir de soulagement s’élève. Et la légèreté revient subitement. Ils se dirigent le pas en apesanteur vers le camion, jettent leur sécateur dans le seau. Intérieurement, ils se glissent dans chaque partie de leur corps, comme pour le rassurer. Ils se massent les mains, les doigts crispés, là où le secteur appuie toute la journée. Les genoux ont morflé. Ça ira mieux dans une semaine. Et le dos... mieux ne vaut pas y penser. Les chaussures ont tenu, les pieds ne sont pas mouillés et c’est déjà ça !

Qu’une hâte, prendre une douche et se mettre sous la couette. Sauf que, sauf qu’il faut reprendre la route, et la vie est là, à attendre à la maison avec ses ennuis qui frappent aux fenêtres.

Retrouver la solitude ou le trop-plein des enfants, retrouver ses luttes, sa retraite. Retrouver du job dans un mois, ouvrir les courriers, ne pas savoir.

Un regard par la vitre sur les vignes. Pas si immuables, elles non plus. Se faire brouillard pour rester là, dans ce paysage façonné il y a des siècles et qui se prépare à bouger.

Toutes ces pensées défilent le long du chemin jusqu’au chai. Et s’évaporent le temps d’aller prendre le gouter. On se retrouve dans la grange, Juvénal les attend avec les quatre-quarts, les madeleines et le vin. On fait sauter quelques bouchons, assis sur les bancs, les langues se délient différemment. Les échanges se poursuivent, en grand groupe et la chaleur les tient. Ils la font vivre encore un peu. Dans une semaine tout cela ne sera plus. Jusqu’à peut-être septembre prochain...

Ce récit vous a plu ? Abonnez-vous à notre newsletter pour être informés directement de nos prochaines parutions !

Lien ici