Agriculture : les chiffres clés

Publié le 31 juillet 2025

Laetitia Chalandon

article publié le 31 juillet 2025 - actualisé le 25 août 2025

Duplomb dans nos assiettes : l'agriculture n’est plus alimentation !

Vous avez besoin de mettre des faits et des chiffres pour mieux comprendre les enjeux actuels, notamment liés aux clivages politiques de la loi Duplomb : on vous fait un récap des enquêtes et des études menées ces dernières années.

L'avenir de l'agriculture s'impose dans le débat public

La pétition contre la loi Duplomb a recueilli plus de deux millions de signatures. Un événement historique. Cette mobilisation civile inédite témoigne de deux choses :

- Une demande transpartisane pour intégrer dans les méthodes de production agricole plus d'intérêts communs,

- Un rejet profond du passage en force et un regret du manque de débat démocratique

C'est l'histoire d'un sujet qui se voulait technique, à destination de quelques-uns et qui se voit propulsé dans le débat public sans préparation ni anticipation.

Ce qui se joue, c'est l’opportunité de nouer un sentiment de proximité avec un sujet qui nous concerne toutes et tous : que mettons-nous dans nos assiettes et comment prendre part aux décisions et aux orientations nationales ?

La question des pesticides a fait terreaux communs et montre que le système actuel est à bout de souffle. Nous vous avons préparé un recueil de chiffres et de données afin de prendre de la hauteur, et comprendre les obsolescences du modèle agricole actuel. Car c'est bien à cet endroit que doit se tenir le débat. Quelle agriculture voulons-nous préparer pour demain ?

Les demandes des agriculteurs :

- Vivre dignement de leur métier : être rémunérés pour ce qu’ils produisent, et non par les aides ;

- Être considérés à leur juste valeur : ne pas être les derniers maillons du rouage, sans mot à dire sur les accords de libre-échange, la fixation des prix, ou l’organisation des filières ;

- Sortir de l’écrasement administratif et des intermédiaires ;

- Accéder à un rythme de vie soutenable et anticiper l’adaptation au changement climatique ;

- Pouvoir transmettre leur exploitation au moment de la retraite.

Disposition clés de la loi Duplomb :

1. Conseil et vente de produits phytopharmaceutiques (Article 1er)

Suppression de l'obligation de séparation entre la vente et le conseil en matière de phytopharmaceutiques (règlements abrogés) ;

Rendre facultatif le conseil stratégique phytosanitaire

2. Réintroductions exceptionnelles de néonicotinoïdes (Article 2)

Autorisation dérogatoire et encadrée de l’acétamipride* (et possiblement du flupyradifurone) pour répondre à des situations de menace grave pour la production ;

Durée initiale : 3 ans renouvelables, avec réexamen annuel ;

L’ANSES doit intégrer les conditions agronomiques et climatiques dans ses évaluations

*l’acétamipride (pesticide anti-puceron interdit en 2018 en France) pour les cultures des Betteraves sucrières et des noisettes en conventionnel

3. Élevages intensifs — relèvement des seuils ICPE (Article 3)

Seuils d’autorisation environnementale rehaussés :

Aviculture : de 40 000 à 85 000 animaux ;

Porcins : de 2 000 à 3 000 animaux ;

Suppression des réunions publiques avant création ou agrandissement : remplacées par des permanences en mairie

Application effective à partir de fin 2026

4. Bassines agricoles et irrigation (Article 5)

Attribution aux ouvrages de stockage d’eau d’un statut « d’intérêt général majeur » ;

Présomption de raison d’intérêt public majeur, allégeant les procédures d’autorisation et limitant les recours contentieux

5. Police de l’environnement et OFB (Article 6)

Agents de l’OFB autorisés à porter des caméras individuelles lors des contrôles ;

L’Office français de la biodiversité (OFB) passe sous tutelle des préfets (administratif) et des procureurs (judiciaire)

Les décisions de l'ANSES devront tenir compte des priorités définies par le ministère de l’Agriculture

Suite à son passage devant le Conseil Constitutionnel le 7 août 2025, la loi est partiellement censurée :

- Saisi de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, le Conseil constitutionnel juge que sa procédure d’adoption n’a pas été irrégulière. Puis, contrôlant ses dispositions au regard des exigences de la Charte de l’environnement, il censure les dispositions autorisant à déroger à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, opère deux réserves d’interprétation des dispositions facilitant l’implantation de certains ouvrages de stockage d’eau, et valide les autres dispositions contestées, à l’exception d’un « cavalier législatif ». (lire le rendu complet)

Mathilde Panot, chef des députés La France Insoumise, a annoncé dimanche 24 août qu'une proposition de loi pour abroger la Loi Duplomb sera déposée le 27 novembre prochain lors de la niche parlementaire du groupe.

87% des agriculteurs toutes filières et types d'agricultures confondues se disent prêt à une transition écologique si celle-ci est assortie de revenus. Ils se disent également mal représentés dans le débat public

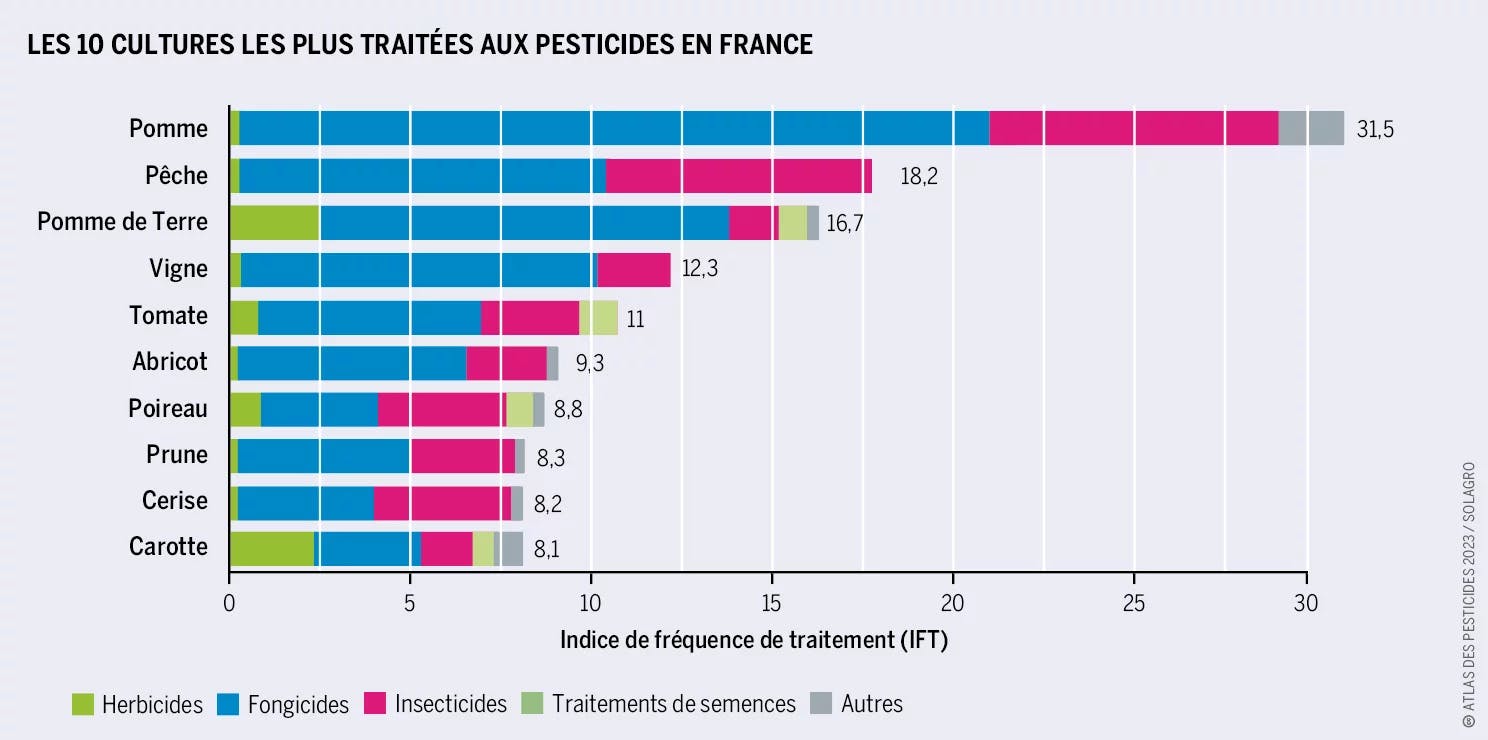

D'où viennent les pesticides ?

Ce terme regroupe plusieurs substances pour lutter contre les ravageurs de type insectes, champignons, vers ou végétaux. Ils sont utilisés dans l'agriculture, mais aussi dans le bâtiment pour la protection du bois par exemple, dans l'usage domestique (lutte anti mites, fourmis, poux...) Il existe deux types de pesticides : ceux dits de synthèse et fabriqués par l'homme et ceux naturellement présents dans la nature. Ces derniers sont utilisés depuis l'Antiquité dans l'agriculture. Comme le recours à l'arsenic et au souffre et plus récemment au cuivre.

L'agriculture conventionnelle a recours aux pesticides et aux engrais de synthèse que l'on nomme "intrants".

Si les pesticides aident à garantir un rendement, leur accumulation depuis les années 60 et leur utilisation à grande échelle provoque une saturation et une pollution des sols hors normes.

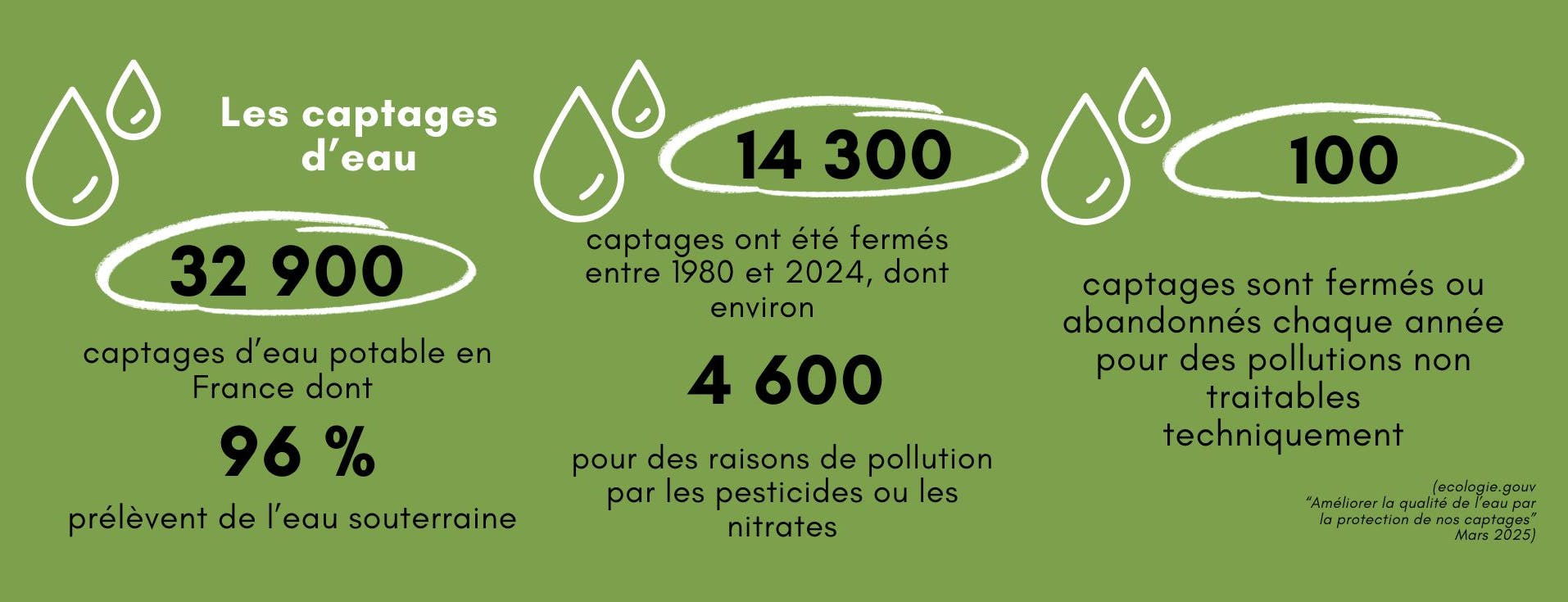

Seulement 43,8 % des masses d'eau étaient en "bon état chimique" en France en 2019 (source Eau France)

Au cours de notre histoire, nous avons pu utiliser en France des substances hautement nocives, interdites par la suite, mais toujours utilisées dans d'autres pays. Ces pesticides sont toujours produits en partie en Europe et vendu dans les pays du Sud ou la réglementation est moins encadrée. Les produits issus de cette agriculture peuvent se retrouver à notre table. Il est à noter qu'une poignée d'entreprises sont positionnées sur le secteur et que les quatre plus grosses sociétés Syngenta Group, Bayer, Corteva et BASF – contrôlent environ 70 % du marché mondial des pesticides en 2018 contre 26% dans les années 90. Ces sociétés, sont également productrices de semences.

Pour aller plus loin dans la compréhension du recours et de la dépendance aux pesticides, il faut reprendre l'histoire des semences et du développement de l'agriculture intensive. A lire ici

source : "améliorer la qualité de l'eau par la protection de nos captages" écologie.gouv - mars 2025

Pourquoi l'autorisation d'un pesticide supplémentaire ne passe plus ?

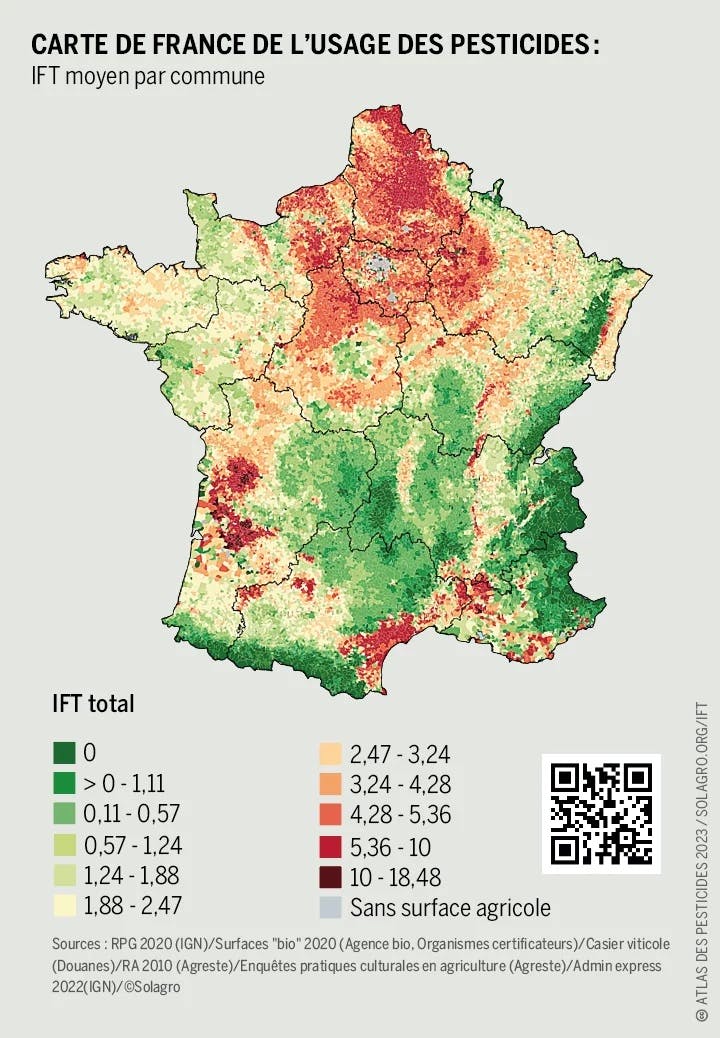

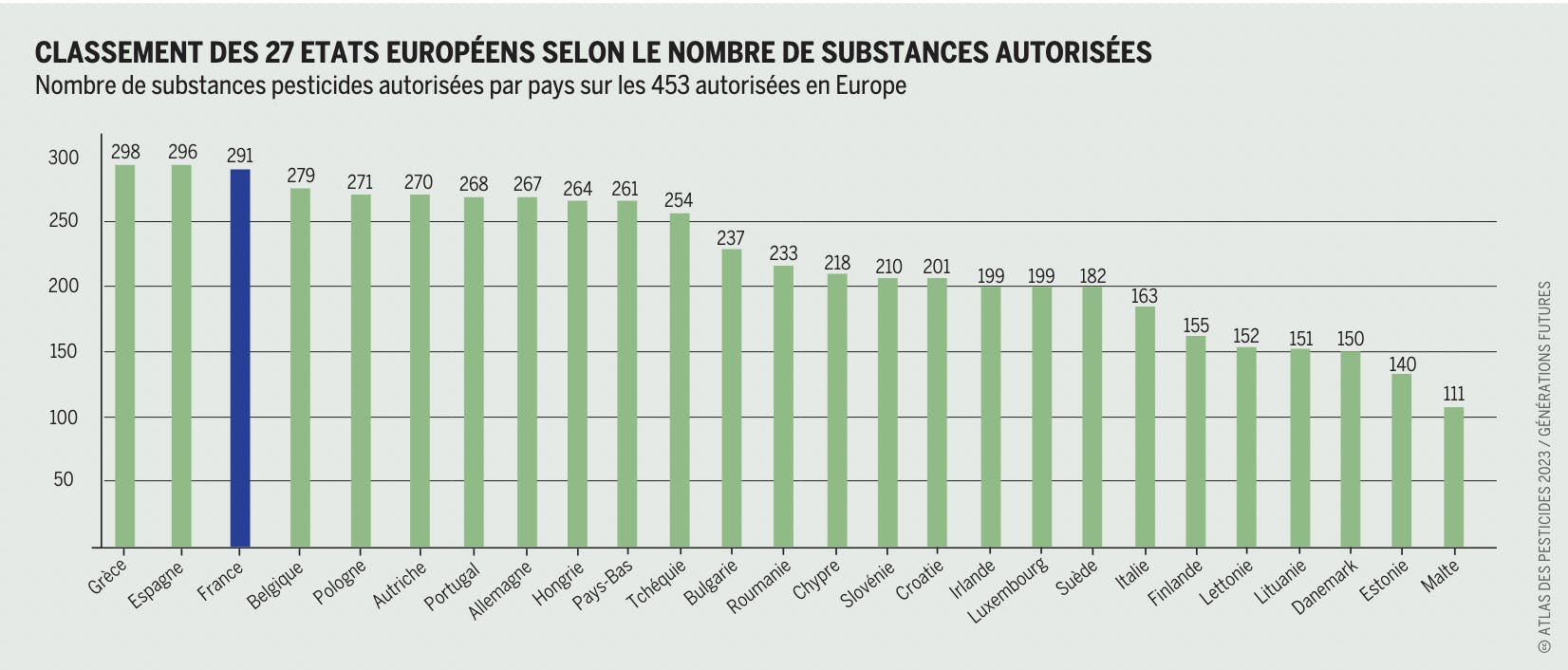

"La France est dans le trio de tête des Etats européens autorisant le plus de substances de pesticides, dépassée de peu par la Grèce et l'Espagne autorisant respectivement 5 et 7 substances de plus. La France est 32 % au-dessus de la moyenne européenne"

C'est ce que l'on peut découvrir dans le rapport : Atlas des pesticides (réalisé par la Fondation Heinrich Böll, Friends of the Earth Europe, BUND, le Pesticide Action Network Europe et La Fabrique écologique - 2023). Un dossier de 66 pages qui fait un tour d'horizon mondial et complet sur les usages, les conséquences et les moyens pour s'en passer. En page 52, une analyse des usages en France y est documenté :

"Avec 291 pesticides autorisés, la France est en 3ème place, remettant ainsi en question l’inégalité de traitement supposée que subiraient les agriculteurs français par rapport à leurs homologues européens"

Concernant l'acétamipride que la loi Duplomb permet de réintroduire sous autorisation, les défenseurs du texte affirment agir sous couvert de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

Problème : son directeur général, Benoît Vallet, déclare devant l’Assemblée nationale, le 25 mars 2025 , qu'il s'agit d'une décision politique et non scientifique :

« Nous avons des questions sur l'acétamipride qui ont d’ailleurs été remontées au niveau européen, au Comité permanent, avec une recommandation d'interdiction. Cela a été fait à plusieurs reprises par l’État français, en raison de préoccupations liées aux perturbateurs endocriniens, à des problématiques sur le développement neurocognitif, et évidemment aussi à la question des pollinisateurs, qui a toujours été au centre de ces sujets-là. »

En réponse aux questions des députés concernant les cancers infantiles chez les agriculteurs (à 1:40:00 de la vidéo), Benoît Vallet répond qu’il est difficile d’établir un lien de cause à effet en raison du manque de suivi précis, parcelle par parcelle et période par période, de l’utilisation des pesticides.

Bien qu’il soit obligatoire d’en renseigner les usages, la collecte des données reste déficiente. Il recommande davantage de transparence et d’études sur les "effets cocktails", provoqués par l’accumulation de produits de synthèse, qui entraînent des perturbations sur l’environnement et la santé, notamment par la contamination des nappes phréatiques.

L'acétamipride, en l’occurrence, est une substance qui reste très longtemps présente dans les sols et, par effet de ruissellement, dans les cours d'eau.

C'est ce qu'explique Christian Huyghe, ex-directeur scientifique « Agriculture » à l'Inrae au micro de France Culture le 8 juillet, jour où la loi a été votée à l'Assemblée nationale, pour nuancer l'argument d'une utilisation ciblée :

« Il s'agit d'une utilisation de deux néonicotinoïdes (NNI) en traitement des semences [...] Au moment où la graine germe, elle prélève une partie de ces NNI. La plante est protégée durant une centaine de jours, et les NNI qui ne sont pas absorbés par la plante restent dans le sol et se dégradent très lentement. »

Par ailleurs, le 30 juillet 2025, l’Ordre des médecins se prononce contre la loi :

« Nous déplorons l’écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires. Ce décalage compromet l’application effective du principe constitutionnel de précaution.

Sur le plan médical, nous affirmons que le doute n’est pas raisonnable lorsqu’il s’agit de substances susceptibles d’exposer la population à des risques majeurs : troubles neurodéveloppementaux, cancers pédiatriques, maladies chroniques.

Ces alertes ne peuvent être ignorées. »

Si les tensions sont vives, c’est parce que notre modèle agricole conventionnel dépend des pesticides. Sans produits phytosanitaires, les rendements seraient trop bas.

Pourtant, 87 % des agriculteurs, toutes filières et types d’agriculture confondus, se disent prêts à une transition écologique si celle-ci est assortie de revenus. Ils se déclarent également mal représentés dans le débat public (Grande consultation du Shift Project de 2024).

Ce qui est, entre autres, reproché à la loi Duplomb, c’est de ne pas anticiper un changement de cap, ni d’en flécher les moyens. C’est même exactement l’inverse qui est fait, avec des solutions de court terme qui bénéficieront aux plus gros acteurs et aux filières longues (les moins rémunératrices pour les agriculteurs) :

« Cette loi passe un peu à côté d’une réflexion plus globale sur le rôle de l’élevage en France, au-delà des seules fonctions de production »,

rapporte encore Christian Huyghe.

Par ailleurs, l’Agence Bio voit son budget amputé de –67 % !

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, a annoncé le 20 mai dernier une suppression de 15 millions d’euros d’aides.

Les coûts cachés de l’alimentation

L’argument consistant à dire : « Il faut bien nourrir tout le monde » ne tient pas — pour plusieurs raisons.

D’abord, parce qu’on ne peut pas nourrir à n’importe quel prix. Ensuite, parce qu’en France, 8 millions de personnes déclarent ne pas manger à leur faim. Cela représente 16 % de la population.

En septembre 2024, paraissait l’étude « L’injuste prix de notre alimentation, quels coûts pour la société et la planète ? », menée par le bureau d’étude Le Basic à la demande du Secours Catholique, du réseau Civam, de Solidarité Paysans et de la Fédération Française des Diabétiques.

Un dossier fouillé, documenté et sourcé, qui établit pour la première fois, avec des données fiables, un constat terrible : notre modèle alimentaire coûte plus qu’il ne rapporte à la société civile.

Quelques chiffres clés : des montants colossaux

Le rapport estime à 19 milliards d’euros par an les dépenses engagées en France pour réparer et compenser les dysfonctionnements de notre système alimentaire.

C’est le double du budget de la planification écologique avant 2024. Ces coûts se répartissent ainsi :

11,7 milliards d’euros (au minimum) pour les maladies liées à l’alimentation :

- Une progression de +160 % de cas de diabète en 20 ans ;

- 50 % des Français en surpoids, dont 15 % atteints d’obésité.

En ajoutant les maladies professionnelles liées aux pesticides (cancers, maladie de Parkinson…), le total atteint 12,3 milliards d’euros.

3,4 milliards d’euros pour les impacts environnementaux :

- Coûts liés au changement climatique, au traitement des déchets, à la dépollution des eaux ;

- Maladies respiratoires dues à la pollution de l’air (transports inclus).

3,4 milliards d’euros pour les impacts sociaux :

- 18 % des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté ;

- 60 % sont éligibles au RSA ;

- 80 % ne vivent pas dignement de leur métier.

Non chiffrés :

- Dégradation des sols ;

- Maladies (dont cancers) chez les populations civiles exposées aux pesticides ;

- Perte de biodiversité ;

- Dégradation de la santé mentale et de l’estime de soi chez les professionnels agricoles.

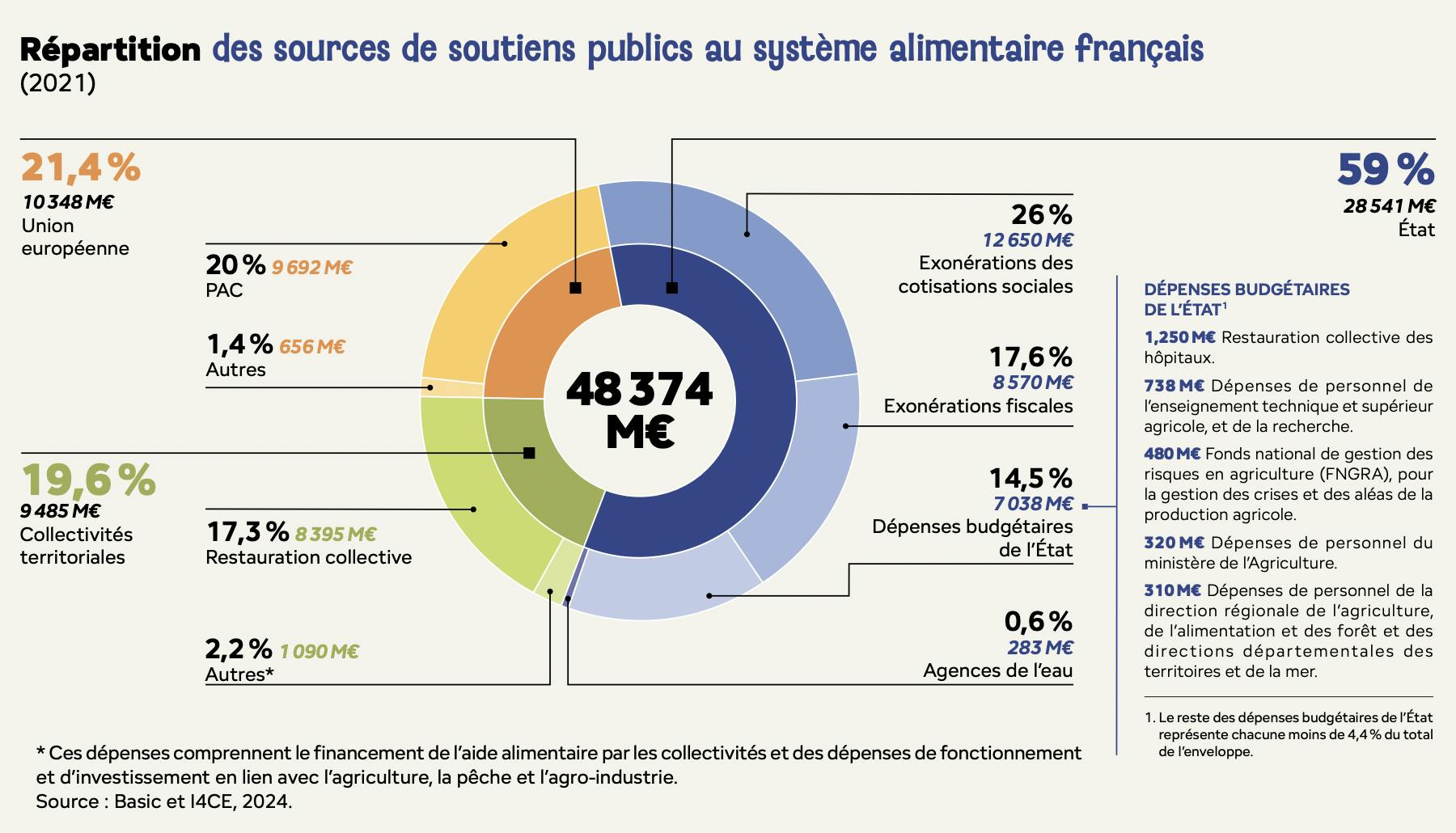

À cela s’ajoutent 48,3 milliards d’euros de financements publics :

- 20 % des plus gros bénéficiaires touchent 51 % des aides directes ;

- 74 % du revenu courant avant impôts des agriculteurs provient des aides ;

- 16,4 milliards d’euros d’exonérations fiscales et de cotisations sociales sont accordés aux acteurs en aval (transformation, distribution…), ceux qui orientent la production.

Ce que l'on comprend avec ce rapport, c'est une mauvaise répartition de la valeur créée dans les fermes et une confusion entre la souveraineté alimentaire et la capacité à produire en masse pour l'export.

Il fait également état des nombreuses propositions d'amélioration et d'orientation

graphique extrait du rapport L’injuste prix de notre alimentation, quels coûts pour la société et la planète ? p16

Les solutions pour réconcilier agriculture, alimentation, santé et environnement

La dernière problématique et non des moindres : 50% des agriculteurs partent en retraite en 2030. Seulement 1 ferme sur 3 trouve repreneur à cause du coût d'achat et de la précarité du métier.

La loi Duplomb semble favorable à une Ferme France régie par une poignées de grosses sociétés plutôt qu'à encourager et à accompagner une centaine de milliers d'agriculteurs indépendants, aux pratiques agricoles diversifiées et à destination des territoires locaux.

En cela, elle est en rupture avec les scénarios proposant de gagner sur un maximum de points, en priorisant les revenus des agriculteurs et le bien-être des populations.

Voici plusieurs rapports, issus d'analyses, enquêtes de terrain, expérimentations qui permettent de documenter et d'argumenter les propositions d'orientation. Ils ont été conduits par et avec des acteurs de terrain, en croisant des compétences et des connaissances transversales.

Ce que l'on peut retenir c'est que la France est capable de nourrir sa population et de manière durable. Elle doit pour cela accepter de sortir des logiques de productivisme et regarder les solutions de manière systémique. Les individus ne pourront à eux seuls supporter, encourager le changement par leurs seules pratiques de consommation. Ces actes au quotidien sont pour le moment nécessaires, car ils envoient des signaux aux dirigeants et des ressources aux agriculteurs, mais atteignent très vite leur limite lorsque l'offre est limitée ou inaccessible.

Souveraineté alimentaire : un scandale made in France - Rapport de Terre de Liens - 2025

L’injuste prix de notre alimentation, quels coûts pour la société et la planète ? - Rapport mené par bureau d’étude Le Basic à la demande du Secours Catholique, du réseau Civam, de Solidarité Paysans et de la Fédération Française des Diabétiques - 2024

Pour une agriculture bas carbone résiliente et prospère - The Shift Project - 2024

Un accès vital à l'alimentation - Mâchon pas les mots - 2024

________________________________________________________________________

Ensemble, construisons l'alimentation de demain 🫶🏻 - lien Hello Asso

Mâchon pas les mots est un média émergeant en accès libre et indépendant.

Nous avons fait le choix de ne pas dépendre de la publicité, pour vous permettre une expérience de lecture fluide et sereine, et afin de garantir notre ligne éditoriale.

Sur ce média, vous trouverez des témoignages et des portraits qui passent sous les radars, agrémentés d'une analyse de l'actualité et des grands enjeux de notre époque.

La participation est libre, mensuelle ou annuelle. Vous donnez en fonction de ce que vous pouvez. Sachez que :

Avec 300 personnes qui nous soutiennent à hauteur de 10€ par mois, nous pouvons assurer notre durabilité.

Avec 500 personnes, nous pouvons nous développer et proposer encore plus de contenus inspirants

REJOIGNEZ-NOUS ! 🎯

Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas contribuer financièrement mais vous voulez quand même participer au rayonnement du média ?

Faites-nous connaître ! Partagez nos articles, notre newsletter... à des personnes qui y seront sensibles. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et ça nous aide aussi beaucoup !